みなさんは「地下鉄サリン事件」をご存じでしょうか。

1995年(平成7年)に起きた、日本の歴史に残る大事件です。

当時をリアルタイムで知っている世代の方もいれば、まだ生まれていなかったという方も多いかもしれません。

ヤマモト自身も当時は幼く、事件の詳細を理解できる年齢ではありませんでした。

それでも「とにかく大変なことが起きた」という衝撃的なニュース映像だけは、今でも強く記憶に残っています。

あの出来事から30年近く経とうとしている今も、事件の残した爪痕は深く、風化させてはいけないテーマです。

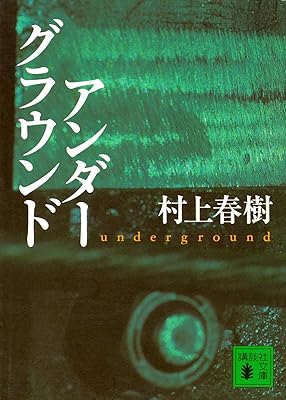

そんな社会的背景を真正面から扱った作品がこちら。

『アンダーグラウンド』(著者:村上春樹) です。

こんな人におすすめ!

・地下鉄サリン事件を当事者の声で知りたい人

・体験者の声から社会を見つめたい人

・読後に思索が広がる作品を探している人

あらすじと補足

地下鉄サリン事件の被害者62人に直接インタビューを行い、その証言をまとめたノンフィクション作品です。

事件当日の体験や後遺症、そして日常生活に戻ろうとする姿が、それぞれの声を通して描かれています。

村上春樹氏といえば小説のイメージが強かったので、ノンフィクションに真正面から取り組んでいることに驚きました。

加えて、インタビューをそのまま記録するだけでなく、事件の意味や社会への影響についても考察が添えられており、作家ならではの視点が感じられる一冊です。

印象に残った場面

▶ 被害者たちの事件当日の行動

印象に残ったのは、被害者たちが事件当日に「いつもとは違う行動」をしていたという証言です。

たとえば…

- ふだんは地下鉄を使わないのに、その日に限って乗ってしまった。

- いつもと同じ時間・同じ扉から乗るはずが、その日に限って違う扉を選び、結果的に軽傷で済んだ。

- 駅へ向かうバスが遅れたため、一本遅い電車に乗り、事件に巻き込まれてしまった。

こうした「偶然の連なり」が生死を分けたことに、ただただ言葉を失いました。

日常の中のほんの小さな選択や出来事が、人生を大きく変えてしまう。

すごくリアルで恐ろしいと思いました。

▶ 時代

当時はまだPTSD(心的外傷後ストレス障害)やハラスメントの理解が低い時代でしたが、そのことが文中からも伺えます。

- 事件に巻き込まれて大変な経験をしたあとなのに、残業するのは当たり前。

- 体調悪くても倒れるほどでなければ働くのが当たり前。

- 自分の意思でそうすることが当たり前。

- つらくても責任感で出社するのが当たり前。

という人が多かったようです。

今でもそういう考えは根強く残っていますが、昔は本当にそれが当たり前の時代だったんですよね。

事件当日も、体調が悪い状態なのに「とにかく仕事に行かなければ!」という考えの人が大半を占めていて、

「会社どころではないと諦めた」という人は少数でした。

▶ 人によって違う? サリンのにおい

サリンのにおいに関しては、本当にさまざまな声がありました。

- 無臭だったという人。

- シンナーの臭いがしたという人と、シンナーの臭いではなかったという人。

- ドブネズミのような臭いがしたという人。

- 甘い匂いがしたという人

まるで同じ空間の出来事とは思えないほど、受け止め方はバラバラでした。

なぜここまで差があるのかについては本書では触れられていませんが、においの感じ方の個人差や、極限状態での感覚の揺らぎを強く意識させられました。

証言の食い違いは混乱を招く一方で、「当事者のリアルさ」を逆に際立たせているようにも思えます。

▶ 被害者の気持ち

被害に遭った方々は、当然オウムに対して強い怒りを抱いているものだと思っていました。

実際に本書でも「絶対に許せない」「今でも怒りが収まらない」と語る人は少なくありません。

しかし一方で

- 「それほど怒りはない」

- 「やったことは許せないけれど、自分の気持ちはよくわからない」

- 「特に憎んではいない」

と語る人も多かったので驚きました。

あれほど大きな被害をもたらした事件にもかかわらず、感情の受け止め方は一様ではありませんでした。

むしろ「怒りを持つことすら簡単ではない」ほどに、出来事があまりにも異常で、心の整理が追いつかないのではないかと感じました。

この点からも、改めて全てにおいて異様な事件だったと思われます。

総評

▶

本書は1997年3月20日(地下鉄サリン事件からちょうど2年後)に刊行された作品で、すでに25年以上の年月が経っています。

そのため、インタビューに答えていた方々の「その後の人生」がどうなったのかが強く気になりました。

重度の後遺症を負った明石さんは、少しでも回復できたのだろうか。

「定年後は鹿児島で妻と余生を過ごしたい」と語っていた橋中さんは、今も鹿児島で暮らしているのだろうか。

「自分が生きているうちに麻原を死刑にしてほしい」と話していた当時65歳の石倉さんは、ご健在なのだろうか。

それぞれの声があまりにも生々しく、読んでいて「この後どうなったのだろう」と思わずにはいられません。

事件そのものの衝撃もさることながら、そこに生きる「個々の人生」を垣間見せてくれる点が、本書の大きな意義だと感じました。

.png)